今回は⑥防蟻です!

え?防蟻って性能なの?と思う方もいらっしゃると思います。

そんな方は、是非ご一読頂ければ幸いです。

防蟻と言えば、アリですね。アリと言っても住宅業界ではシロアリを指します。といってもシロアリはゴキブリに近い種類で、日本ではイエシロアリ、ヤマトシロアリ、が日本に生息していますが、近年カンザイシロアリ(アメリカカンザイシロアリ)も確認されており、温暖化の影響もあってか、北海道で確認された情報も出ています。

シロアリはアリと同じ様な社会性を持っており、女王アリに対して働きアリがほとんどを占めており、春になると羽アリが飛び交い求婚します。フライフィッシングという毛鉤を使った釣りでは、季節に合わせた昆虫の毛鉤を使いますが[ニンフ]と呼ばれる毛鉤があります。それがシロアリの羽アリです。

シロアリは羽アリ以外は体が白くメラニン色素を持ちませんので、日差しや明かり、乾燥を嫌いますので、保湿するために蟻土(ぎど)でトンネルの道を作り移動します。それが蟻道(ぎどう)です。

シロアリの特徴として勘違いされる事がありますが、シロアリは木を食べるのではなく、木の中の成分[セルロース]を食べます。実際セルロースを含むプラスチックや繊維類などを食べた報告もあります。

さて、このシロアリですが、いつも地中に潜伏していて、木の腐敗を感じると地上に出て来てその腐敗した木の場所まで蟻道を作ってわずかな隙間をぬって到達します。シロアリのコロニーは地中にあり、兵隊が地上に上がって餌の収穫をするのです。

では、このシロアリに弱点は無いのでしょうか?

では、このシロアリに弱点は無いのでしょうか?

弱点を見てみましょう。

まず、シロアリは乾燥を嫌います。風、熱、日差し、だから地中に巣作ったり、蟻道を使って移動したりします。裏を返せば、蟻道を作って到達したい場所と環境を作らない事が苦手な環境と言えます。では、どうすれば、シロアリが好まない環境を作れるのでしょうか。大切なのは5つ!

①壁体内結露

②床下換気性

③床下メンテナンス性

④侵入経路

⑤防蟻処理

②床下換気性

③床下メンテナンス性

④侵入経路

⑤防蟻処理

です。

では、ひとつずつお話しします。

①壁体内結露

これは、重要な事です。見えていない場所でシロアリが好む環境を育てない事が重要です。コラム「断熱」とコラム「気密」でもお伝えしましたが、熱橋になる部分が壁の中にあると、そこで結露が発生します。結露は木を濡らし、シロアリが嗅ぎつけて集まって来る、いわば[撒き餌]の効果になってしまいます。UA値とC値を確認して、平均値や証明できない発言に寄らず、必ずご自宅の計画棟で実施実証して下さい。

②床下換気性

通常床下には、間仕切り基礎といって、幾つものブロックに区割りされています。それは建物を支えるためですが、そのために空気が各ブロックに自由に換気流動できず停滞してしまいます。そんな不安から、換気扇を床下に設置出来る商品が存在しますが、残念ながらその能力は発揮されません。なぜなら仕切られている以上、隅々まで届かず、かつ排気がバランスよく望めないのが現状だからです。

では、どうすれば換気がよくなるか。

単純に隅々まで回る換気システムを設置するか、隅々まで風が回るブロック毎に分かれない基礎形状にすることが重要だと言えます。ただ、日本では床下(基礎)の技術発展は弱く、ほぼ50年の間、大きな変化が無いのが現状です。配筋量や大きさ、コンクリートの配合や型枠の材質。色々変化はしましたが、さほど大きな技術革新が無く、なかなか理想的な基礎構造を施工できる建設会社には出逢えませんが、少なからず、ちゃんと能力のある建設会社はあります。丁寧に探してみてください。

では、どうすれば換気がよくなるか。

単純に隅々まで回る換気システムを設置するか、隅々まで風が回るブロック毎に分かれない基礎形状にすることが重要だと言えます。ただ、日本では床下(基礎)の技術発展は弱く、ほぼ50年の間、大きな変化が無いのが現状です。配筋量や大きさ、コンクリートの配合や型枠の材質。色々変化はしましたが、さほど大きな技術革新が無く、なかなか理想的な基礎構造を施工できる建設会社には出逢えませんが、少なからず、ちゃんと能力のある建設会社はあります。丁寧に探してみてください。

間仕切りがない基礎は通気性が良くて収納にもなる!?

R+house春日井では、間仕切りのない、通気性の良い基礎を採用しています。

■高性能基礎について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

■高性能基礎について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

③床下メンテナンス性

これは、シロアリが侵入したかどうかを調べたり、入居後に防蟻処理の再施工をするのに重要な事です。通常は、床下を隅々まで行けるように人通口(じんつうこう)が設けてあります。その人通口を使って間仕切り基礎の各ブロックを渡って移動します。ところが、水道 設備配管の計画や、床下ダクトの計画で、物理的に通れない場所ができてしまう事があります。なにしろ床下の高さは35センチ程度なので、直径10センチの配管やダクトがあるだけで通過が困難になってしまいます。また、そもそも計画不足で、人通口に配管を通してしまって人が通過出来なくなっている場合もしばしば。そうなると、蟻道があるかどうかのチェックや防蟻処理の再施工など出来なくなり、シロアリの対応が出来ない、壁体内結露同様、シロアリの好き勝手を容認する状況に陥ります。ましてやシロアリは地中にコロニーを作るので、必ず地中からやって来ますので、床下のメンテナンスが出来ていれば、壁体内結露には到達しにくいと言えます。

④侵入経路

シロアリが侵入してくる場所は様々ですが、まず土に近い場所で0.5ミリの隙間があれば通過して侵入して来ます。土に近い部分は、基本コンクリートで構造形成されています。コンクリートは、収縮しながら強度を高くしていく性質があります。そんな特性なので、乾燥収縮といった現象があります。急な乾燥によりクラックが大きくなる現象です。

これを防ぐために乾燥スピードが緩やかになるように基礎コンクリートの外周にポリエチレンフィルムを貼って防ぎます。この事から、コンクリートは何かで覆って急激な乾燥を防ぐ事がクラックや隙間を生む確率を減らす事が望めます。このイメージから、コンクリート基礎は打込み式外断熱が有効になる事が分かります。打込み外断熱は、既に外側に断熱材が入った状態でコンクリート打設をする事を指しますが、打込みをすると、コンクリートが断熱材に密着します。それにより、断熱材とコンクリートに隙間が出来ずシロアリが通る隙間を形成しにくくします。同時にコンクリートの乾燥収縮を防ぐ養生の効果が生まれ、クラックを規定範囲内に抑える効果が出来ます。

それから、床下には外から中に基礎を貫通する部分があります。それは水道の給排水管やガス管、換気システムの換気口などがあります。ここは必ずウレタンやシールなどで、密封しる必要があります。でなければ、シロアリの侵入を防ぐどころか、わざわざシロアリの通り道を作ってあげただけに過ぎません。必ず密封しましょう。

また、気密測定の時、床下も対象ヶ所としておくと、密閉工事がある程度出来ているかを確認出来ます。そんな観点からも、やはり床下は屋内環境と考えるべきです。

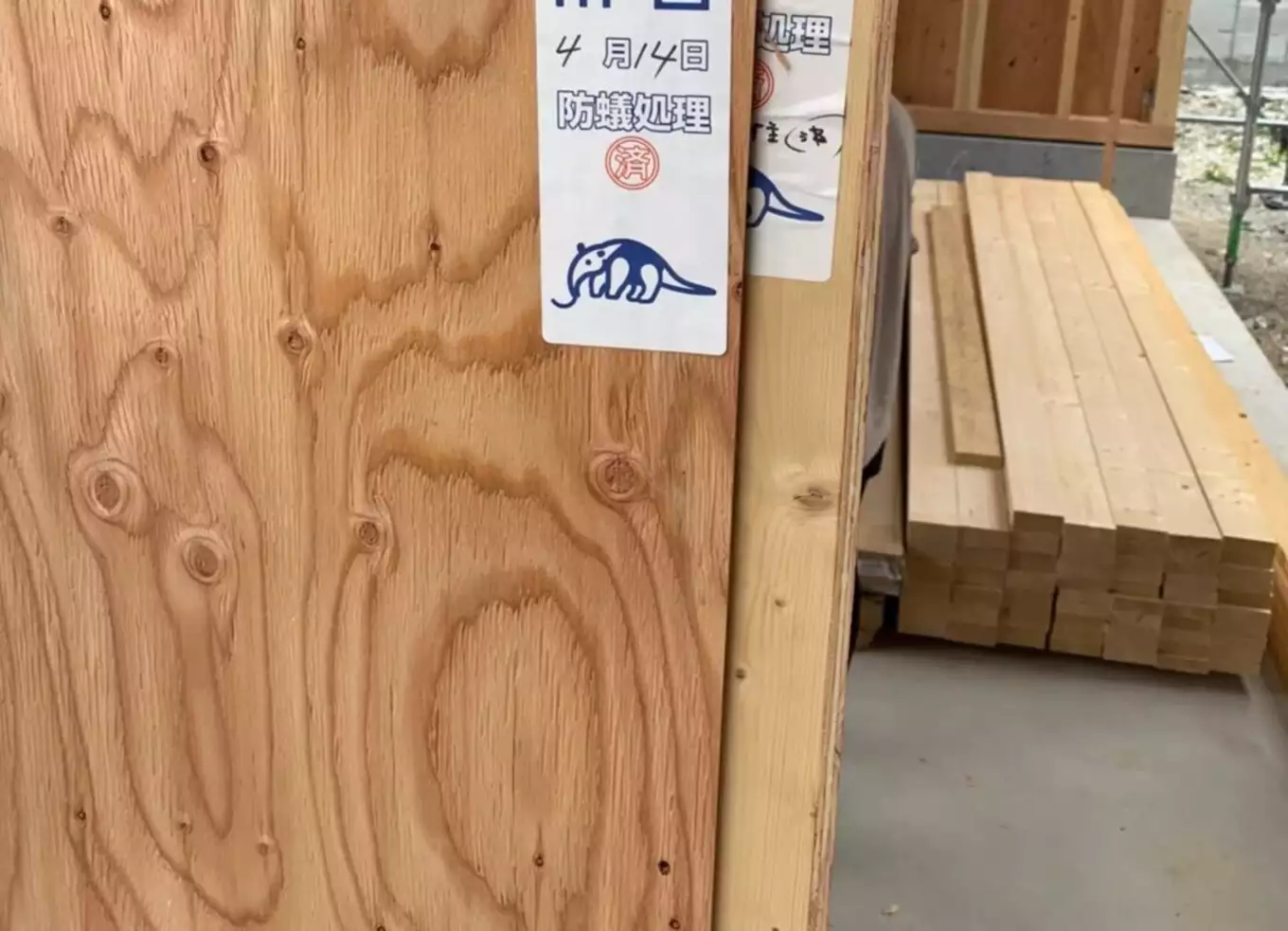

⑤防蟻処理

ここまで話して来た①〜④がすっかり担保された上で防蟻処理をするとより一層効果的になります。

そしてその防蟻処理ですが、基礎下の防蟻処理と躯体(基礎より上の木の部分)への防蟻処理をします。

防蟻処理する防蟻材は、土壌用や木部用がありますが、どんな薬品を使っても、永遠に効果を発揮する防蟻材はありません。

まとめ

シロアリはどこの地中にも潜んでいます。

また、完全密閉を立証しにくいため、床下は気密検査対象ヶ所で考えるべきです。

そして、それらを施工した上で壁体内結露が起こりにくい建物性能と床下の換気環境を作りメンテナンスで目視出来るようにしておきましょう。

それでは、皆様が後悔しない夢の家づくりを叶えられますように。